Causerie avec le lieutenant P. qui ne fait que rire de lâchetés qui m’affligent. Les « débrouillards », me dit-il, et entre autres tous les Parisiens, ont évité les premiers jours de la mobilisation de partir pour le front, en arrivant trop tard pour qu’on les habille. Nos paysans n’ont pas eu l’idée de tirer au flanc…

« Débrouillards, dites-vous, moi j’appelle ces gens-là d’un autre nom. Mais certains campagnards ont trouvé moyen de rentrer chez eux. Ils ont acheté des vêtements civils et ont regagné leurs foyers contant que, faits prisonniers, ils s’étaient échappés… »

Heureusement, pour m’ôter cette amertume du cœur, j’ai rencontré un brave garçon qui, blessé, marié depuis un an et près d’être père, veut « revenir là-bas pour achever la besogne ». Vrai Français, celui-ci rit et plaisante de tout : « La dernière fois que je me suis battu, je n’avais pas mangé depuis trois jours, dit-il ; j’étais si léger que je me suis trouvé en quelques minutes dans les lignes allemandes ! » « Pourquoi que vous pleurez, dit-il aux siens ; je vous ai bien promis de revenir ! »

Joseph C., guéri de sa blessure au pied, est venu me remercier et me dire adieu avant de repartir pour son dépôt. Épargné par l’ennemi, ou plutôt protégé par Dieu, tandis qu’il se traînait non comme un bipède mais comme un insecte à demi écrasé sur le champ de bataille, il excuse les Allemands ; si bien qu’énervée, je lui dis :

« Pensez à les attaquer plutôt qu’à les défendre !

– Mais, dit le jeune homme, notre chef nous a ordonné un jour d’achever des blessés.

– À quelle occasion ?

– Nous venions de trouver un cycliste pendu, sa bicyclette attachée a ses pieds.

– C’est la colère qui a arraché cet ordre criminel à votre chef ; de sang froid, il ne l’eut jamais donné.

– C’est vrai.

– Naïf soldat, je souhaite que vous n’ayez pas trop souvent besoin de la générosité des Deutsch. Comme les fous qui reviennent toujours à leur idée fixe, ceux-ci, sachez-le bien, n’ont qu’un regret : c’est de n’avoir pas été plus fourbes et plus brutaux encore, convaincus que cela seul leur a manqué pour obtenir la victoire ! »

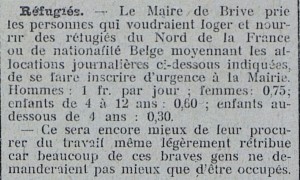

Mes voisins B. et moi, nous nous sommes mis en quatre pour une famille liégeoise, père, mère et deux enfants qui faisaient sonner bien haut les titres qu’ils disaient avoir à notre reconnaissance. Literie, vêtements, travail, bons dîners, on leur a tout procuré. On leur donnait dans les magasins ce qu’ils faisaient mine d’acheter. Certain jour, un soldat a payé de sa bourse les souliers que marchandait la Liégeoise. Mais ces soi-disants défenseurs et victimes se montraient exigeants, gourmands et ingrats. Aujourd’hui, le chef de famille, employé à la , gagne 11 F par jour et n’a plus bonne grâce à quémander. Mais quand il y a tant de Belges intéressants, et peut-être mal secourus, c’est de la malchance d’être tombé sur des « exploiteurs » ; et nous avons découvert qu’ils avaient été chassés comme suspects de où ils tenaient un skating et gagnaient 25 F par jour. Dépensant tout, ils sont arrivés en espadrilles et sans vêtements de rechange.

Extrait d’une lettre du capitaine E.

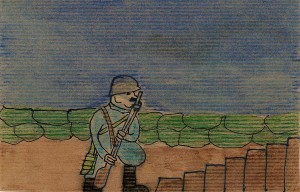

« Je vous ai dépeint notre confortable installation dans une tranchée : hélas ! l’eau a envahi notre salle à manger et les campagnols ont rendu notre chambre à coucher intenable. Ces vilaines bêtes faisaient un sabbat affreux et venaient nous mordre pendant notre sommeil. On ne reculait pas devant les Boches et leurs mitrailles mais, devant ces ennemis-là, il a fallu battre en retraite… »

Lettres des tranchées :

« Nous vivons comme des cochons dans de la paille sale ; de temps en temps, un flot d’eau bourbeuse envahit notre tanière ; alors nous sautons dehors comme des crapauds… D’ailleurs, ne vous [tourmentez ?] pas : la carcasse est solide. »

Touchante reconnaissance de nos défenseurs pour la moindre attention.

« Continuez de faire de bonnes choses et de nous en envoyer, elles sont joliment les bienvenues. »

La Croix de la Corrèze, 15 novembre 1914.

Archives municipales de Brive, 8 S 992.